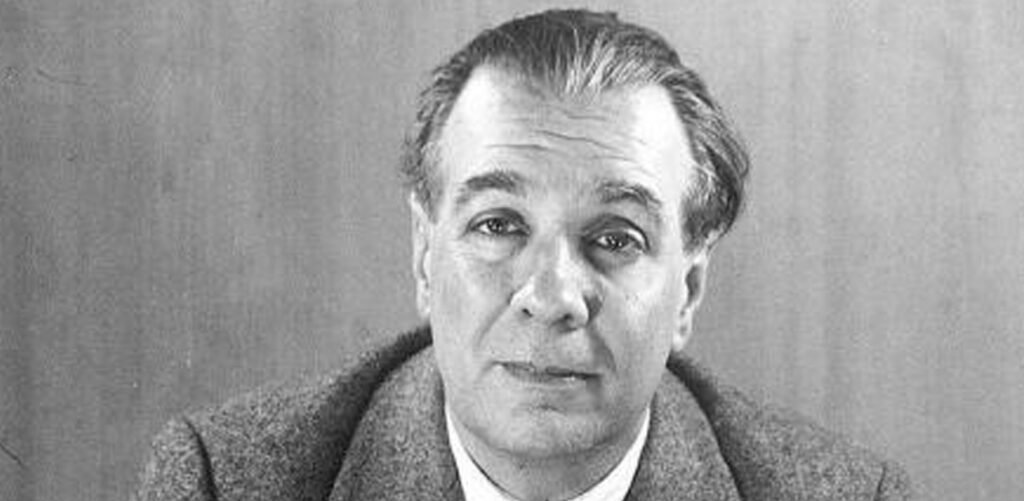

No hay juez más implacable que el tiempo, y desde que Borges partió a la inmortalidad su obra cada vez gana más importancia. Los grandes y taquilleros escritores de la ciencia ficción de todas partes del mundo reconocen sus visiones, su vanguardia, su originalidad. Anoche volví a leer La escritura del Dios, un cuento que está en El Aleph. Un nigromante, encerrado en una celda, se da a la tarea de gastarse los días que tiene de vida intentando encontrar el lenguaje de Dios. Hay un jaguar en una celda contigua. En un sueño descubre que la escritura está en las manchas del felino que no para de moverse inquieto. Si llega a escribir una frase con ese lenguaje los barrotes desaparecerán, estará libre físicamente. Pero al nigromante no le importa. A través del sueño, de la inmovilidad, podrá conocer cada hoja de los árboles, cada arena de los relojes, el universo cabe en una celda. Y decide quedarse allí.

Hay muchos poemas apócrifos de Borges en donde un escritor ciego y amargado, encerrado en su apartamento de Buenos Aires, lamenta todos los países que no conoció, los momentos que no vivió. Eso es mentira. También es mentira que su casa era una enorme biblioteca, como la de Babilonia, tan infinita que, a los libreros, cuando morían, los lanzaban al vacío y nunca terminaban de caer, sus cuerpos se descomponían en el aire en los años en los que se demoraban en caer. Tenía unos cien libros, ninguno era de él. Cuando los periodistas iban a visitarlo -fueron pocos, la verdad- o los amigos, les pedía que le leyeran algún fragmento de Holderlin, de Snorri Sturtuson o de Bradbury, alguno de sus escritores favoritos. Conoció muchos países, es verdad, algunos de ellos cuando la ceguera se había completado, pero si ustedes ven sus entrevistas en redes siempre es un señor tranquilo, a veces feliz, un hombre al que siempre le interesó leer, más que escribir, y que antes de publicar un cuento lo pulía y lo pulía hasta encontrar joyas como Tres versiones de Judas, que tienen sólo cuatro páginas y en donde están resumidos los evangelios del nuevo testamento, cocinados con los autores que amaba y, sobre todo, con su desafiante sentido del humor.

Y aunque se caiga en el cliché, hay que decirlo. Si Borges se parece a alguno de sus personajes es de Funes el memorioso de quien tiene más carne. Funes era feliz viendo la eternidad, viviendo de la exactitud de los recuerdos. Es posible que a principios de los años sesenta, buscando la revalidación de su obra, Borges necesitara el Nobel. Pero también sabía que su estilo único le generaría distancia con una Academia Sueca que, en ese momento, también premiaba algún tipo de preocupación política en los escritores a los que premiaba. Borges siempre despreció eso. Y no le importó ni siquiera que algunos irresponsables lo tildaran de facho. Incluso no falta el mamerto que jamás ha tocado uno de sus cuentos y afirma que a Borges lo que le faltó fue preocupación por la realidad en la que vivía.

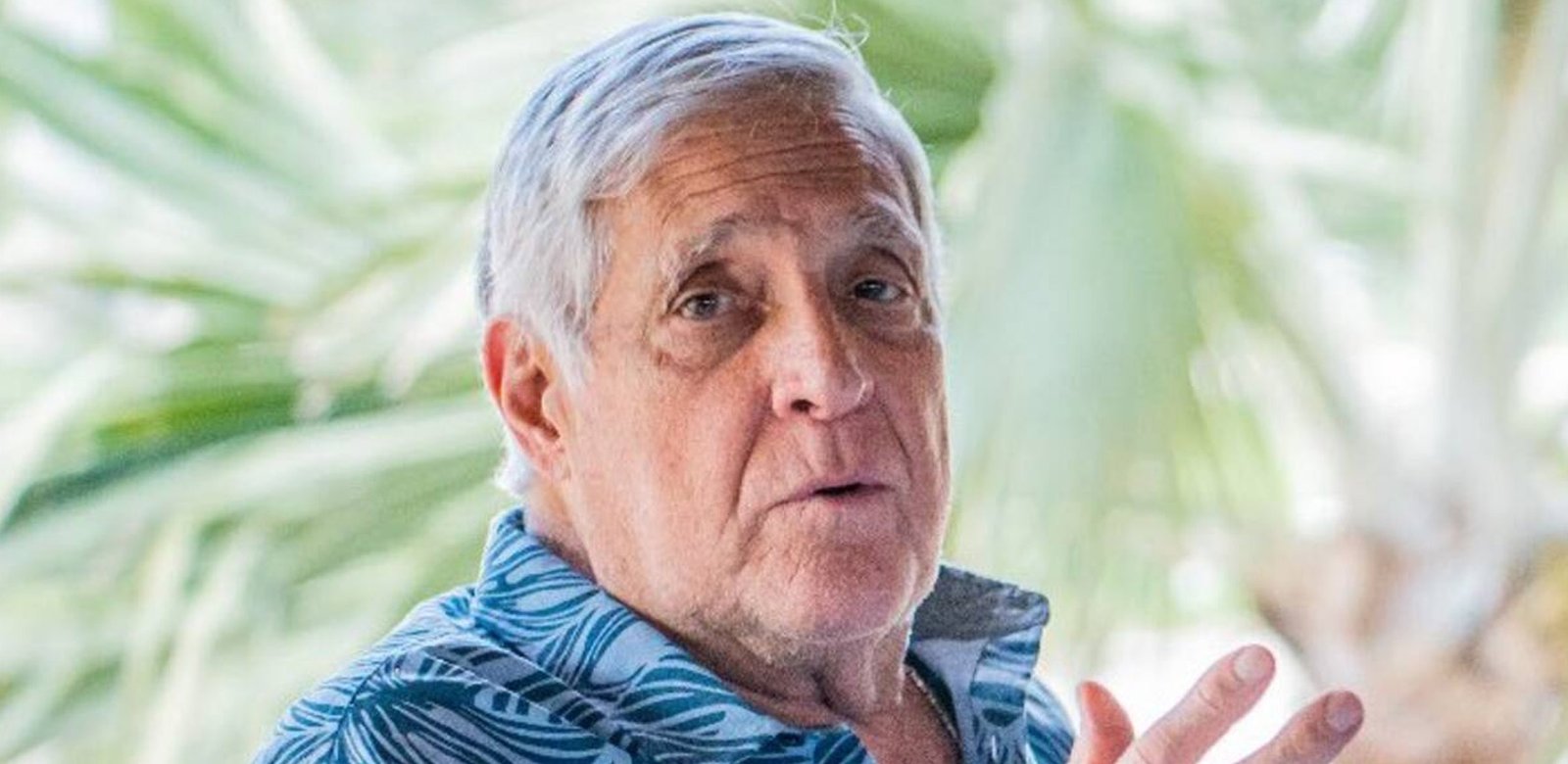

En su apartamento, en Buenos Aires, Mario Vargas Llosa le preguntó por el Nobel y Borges contestó con su humor implacable: “Nunca lo he ganado porque la Academia Sueca tiene el mismo concepto que tengo yo de mis libros”. En realidad, es que, en 2018, 32 años después de su muerte, se supo la verdad. Un diario sueco llamado Svenska Dagbladet desclasificó documentos de la Academia y encontró que, en 1967, Borges estuvo entre los tres opcionados para quedarse con el premio. Los otros candidatos eran Miguel Ángel Asturias y Graham Greene. El presidente del jurado, un burócrata llamado Anders Osterling, le negó el premio al argentino por estas razones: “Es demasiado exclusivo o artificial en su ingenioso arte en miniatura” y el premio se lo dieron a un escritor menor como Miguel Ángel Asturias.

Y Borges surge victorioso, como uno de sus héroes escandinavos, cada vez más vigente, admirado y leído. ¡Qué grande sería el Nobel si él hubiera sido uno de sus ganadores!