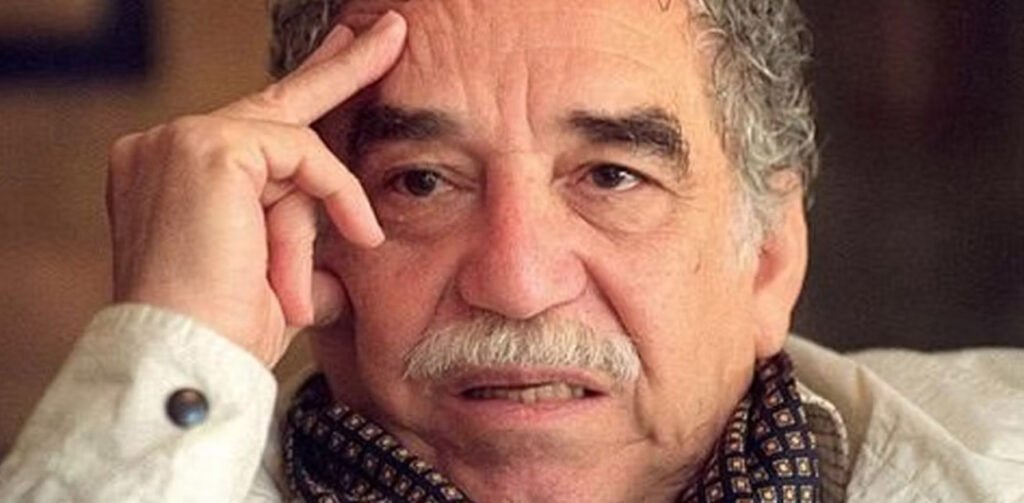

Es en la novela donde muchas veces encontramos las verdades que los mamotretos historiográficos no nos dan. No hay retrato más preciso de los días finales de Simón Bolívar que el que da Gabriel García Márquez en El general en su laberinto. La idea de escribir sobre el Libertador la tenía estampillada en el alma Gabo desde sus años como periodista en Caracas. Pero, cuando se fue a vivir a México, su amigo Álvaro Mutis ya escribía una novela que terminó abandonando: El último rostro se llamaba, y abordaba el último viaje de Bolívar por el Magdalena. El nobel le pidió permiso a Mutis para retomar la trama.

En los estudios historiográficos, Bolívar se parece más a una de esas estatuas de bronce cagadas por palomas que a una persona real. Bolívar no canta, no bebe, no baila, no fornica. No sufre. El Bolívar de Gabo sí.

El Bolívar que nos muestra Gabo es una extensión del coronel Aureliano Buendía: un hombre atormentado por una vejez prematura, exacerbada por las enfermedades, las traiciones de los oligarcas colombianos y la ingratitud del pueblo raso. El 8 de mayo de 1930, Bolívar ya había sido blanco de atentados y de desprecio por parte del pueblo que ayudó a liberar. En una ocasión, logró escapar de su escolta, la que lo vigilaba constantemente y se fue a caminar por las calles llenas de lodo de Santa Fe de Bogotá. Mientras se perdía en sus pensamientos, sintió un golpe en la espalda. Un hombre había formado una bola con estiercol de caballo y se la había pegado en la espalda. “¡Longanizo!” le gritó. Era la señal definitiva de que Colombia estaba perdida para él, que lo mejor era irse a las islas del Caribe o a Inglaterra, tomar fuerza, regresar victorioso. Una y otra vez. Así que, con su breve escolta, y sin Manuela Sáenz, emprendió un viaje por el Magdalena, donde, en cada islote se veían aún a los caimanes con sus fauces abiertas, tan inmóviles que las mariposas los confundían con las piedras. Ese viaje termina en Santa Marta con su muerte, arrimado en la casa de unos admiradores: en la casa de San Pedro Alejandrino. Tenía 47 años, muy poca vida para tanta gloria.

Nunca se había mostrado la amarga derrota de Bolívar como en esta novela tan colosal como breve.

A Bolívar, sus contemporáneos le negaron muchas de sus victorias. No reconocieron, por ejemplo, que fue su victoria, el 7 de agosto de 1819, contra Barreiro, el que terminó sacando por fin a los españoles de este suelo, después de las complicaciones que nos trajo la Reconquista y que fue él quien sentó las bases para crear la Gran Colombia: un compendio de países integrado por Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, que sería la punta de lanza para convertir a Latinoamérica en un solo pueblo. Pero estaba “Casandro”, apodo con el que bautizó Bolívar a Santander, y su rigidez. Después del Congreso de Cúcuta, en 1821, Bolívar es nombrado presidente y Santander, el segundo a bordo. Empezaron entonces los desacuerdos. Bolívar necesitaba garantizar que los españoles no regresaran, como sucedió después de que Napoleón y su aventura se hundieran en Europa, estaba convencido en que había que sacar hasta el último español del territorio. Por eso, muchos historiadores catalogan a Bolívar como “Genocida de españoles”, toda una exageración. Al Libertador, eso de estar sentado en un solio le incomodaba, así que, mientras arrancaba campañas para consolidar la independencia, Santander expedía decretos. José Antonio Páez veía con malos ojos a Santander, un abogado que no había luchado un solo minuto en los campos de batalla ahora quería ser más importante que los generales. Pidió salirse de la Gran Colombia, Bolívar le dio la razón a Páez, regresó a Santa Fe de Bogotá y eliminó la figura de vicepresidente, pero Santander contestó con un ataque rastrero del que Bolívar se salvó por su intuición. En vez de matar a Santander, lo condenó al destierro. Se chocaban dos maneras de hacer país, la bolivariana, que abocaba por la unión de los pueblos y la santanderista, un compendio de leyes que fortalecía la burocracia.

Para economistas como Dustin Tahisin Gómez, el proyecto de Bolívar no era viable porque “estaba la Gran Colombia quebrada por la guerra de independencia y aunque era rica en productos, específicamente de la agricultura, no había carreteras ni medios para llevarlos a centros de acopio o para promocionarlas”.

Desde entonces, el legado de Santander quedó. Para muchos, esto ha sido la garantía de mantener estable la institucionalidad. Para otros, es simplemente la batalla que se perdió y que se sigue perdiendo contra los oligarcas. Que el 7 de agosto, al menos, nos sirva para pensar en eso.