Según el Centro de Memoria Histórica, hasta noviembre de 2016, fecha en la que Rodrigo Londoño, quien fue hasta ese año el máximo comandante de las FARC, y Juan Manuel Santos firmaron la paz en el Teatro Colón, en el marco del conflicto colombiano, 60.643 personas desaparecieron en los últimos 55 años. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas da una cifra aún más estremecedora, 111.000. En esta década, en donde el descuido con la implementación de los acuerdos ha sido una constante, nuevos nombres se agregan a la interminable lista de desaparecidos en el país. Desde 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 30 de agosto como el Día Mundial del Desaparecido.

En Colombia, se recuerdan casos emblemáticos como el de Luis Fernando Lalinde Lalinde, quien salió de su casa en la vereda Verdún en Jardín, Antioquia. Fue detenido por la compañía de contraguerrilla El Cóndor, fue torturado y después su figura desapareció de la faz de la tierra. Esta acción, una de las más terroríficas que puede usarse en el marco de un conflicto, ya que les impide a los familiares de la víctima poder tener un duelo verdadero, no solo es sufrida por civiles. Hay casos de militares, como el de Oscar Iván Tabares Toro, quien el 28 de diciembre de 1997 dejó su campamento, y jamás fue encontrado. Los rumores de esta desaparición trajeron en su momento ruido, ya que el ejército se aventuró a decir que había desertado, luego que la guerrilla lo había secuestrado, asesinado y luego enterrado en una fosa común. Nada de esto se comprobó y, hasta hoy, es un misterio lo que ocurrió con este uniformado.

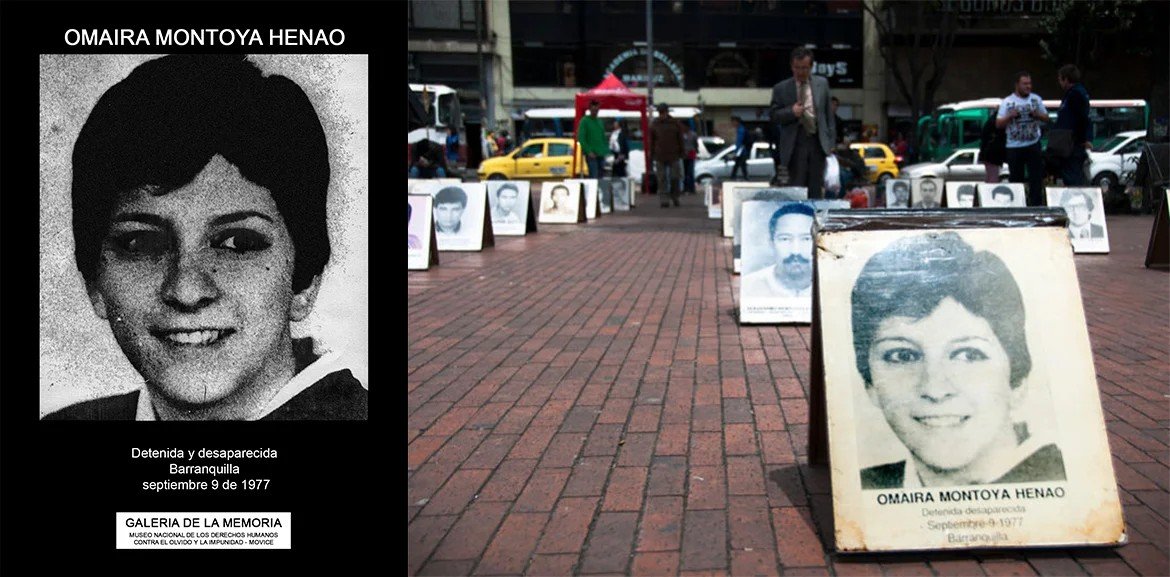

El primer caso de desaparición forzada en el país, en el marco del conflicto, fue el de Omaira Montoya Henao, quien, en 1977, fue detenida por miembros de la fuerza pública. Según el diario El Espectador, que le hizo un homenaje el año pasado, Montoya era una bacterióloga de la Universidad de Antioquia y hacía parte de las filas ideológicas del ELN. Tenía 30 años cuando viajó a Barranquilla a visitar a su pareja, Mauricio Trujillo Uribe. Fueron detenidos de manera arbitraria por miembros del servicio de inteligencia, Sipec. A Trujillo lo torturaron y lo condenaron por el delito de rebelión. De Omaira Montoya no se volvió a saber nunca nada.

Antes de este caso, la desaparición ya era usada contra la insurgencia o contra los que eran considerados rebeldes por parte del Estado, pero esto fue negado sistemáticamente, incluso la Comisión de la Verdad encontró un proyecto de ley que buscaba negar que existiera este delito en el país.

A Omaira y a su pareja, los hombres del F-2 los montaron a una camioneta de la policía y los llevaron hasta una playa abandonada donde los torturaron durante horas. Años después, Trujillo contó sus últimos recuerdos que le quedaron de su compañera en un relato desgarrador. “Omaira estaba de pie, con las manos esposadas, frente a uno de los vehículos (de la Policía) que tenía los faros prendidos alumbrando el sitio (…) eran cerca de las 6:00 p.m. Esa fue la última imagen que tengo de ella”.

El delito de desaparición forzada se convirtió en arma de guerra en Argentina durante la dictadura militar en los años 70, y en Chile, durante la dictadura de Pinochet. En Colombia, intentaron negar que existía el delito a través de un proyecto de ley. Estos hechos no deben tener ni perdón ni olvido.