El pasado 19 de octubre de 2025 se realizaron las elecciones para renovar los Consejos Municipales y Locales de Juventud del país, un organismo de control social, veeduría ciudadana y articulación política que pretende incidir en la construcción, seguimiento e implementación de las políticas locales y regionales de juventud en los municipios y localidades de las grandes ciudades del país.

Aunque la abstención para participar en este proceso siguió manteniéndose alta y las cifras de elección de consejeros se ubicaron muy por debajo de lo que en promedio se suelen mover las elecciones regionales o nacionales, desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad le pusimos la lupa a los principales datos para comprender qué dejaron estas elecciones, por qué no podemos extrapolarlas como diagnóstico a las elecciones del próximo año, y cómo se comportó el voto en las principales ciudades del país.

—La abstención sigue marcando alto en una jornada donde aún los jóvenes siguen aprendiendo a votar

Aunque, a diferencia de 2021, participaron 221.350 jóvenes más en esta jornada electoral (lo que significó un aumento del 2%, del 10,42% al 12,82%), las cifras de abstención de la jornada siguieron siendo muy altas frente al potencial de participación, que se ubicó por encima de los 11 millones de votantes entre los 14 y los 28 años, cerca del 22% del total de habitantes del país.

De estos votos, el 1,98% (29.771) fueron nulos, por lo que la pedagogía electoral y la disposición del tarjetón en la población juvenil votante ha sido, en la mayoría de los casos, bastante clara. Esto se diferencia del año 2021, donde cerca del 23% de los votos fueron nulos, según datos del registrador nacional, Hernán Penagos.

1.463.101 jóvenes salieron a votar en una jornada que vuelve a probar que, más allá del calendario electoral establecido de elecciones nacionales y regionales, la gente no suele concurrir a los comicios. Aunque esta vez la registraduría hizo un uso extensivo de redes sociales como Instagram o TikTok, altamente consumidas por los jóvenes (donde alcanzaron cifras de 100 mil seguidores y vídeos cortos con más de 1,7 millones de visualizaciones), no lograron traducir estas interacciones en participación. Tampoco lo hicieron los partidos y movimientos políticos juveniles que se presentaron.

Las cifras de abstención lograron cifras récord como en Antioquia, donde 10 de los 20 municipios con mayor abstención en estas elecciones pertenecían a este departamento, así como en Bogotá, donde se ubicó sobre el 94,09%, a pesar de que en la ciudad votaron más de 102.861 jóvenes.

—Las 4 grandes capitales en cifras

En sumatoria, las 4 grandes ciudades del país concentraron el 14,78% de los votos totales a nivel nacional (216.315 votos), lo que indica que, a diferencia de las elecciones legislativas y presidenciales, la mayor parte del voto de estos comicios se movió por fuera de las grandes ciudades.

Esto se manifiesta con las altas cifras de participación en municipios pequeños de departamentos como Boyacá, Casanare, Atlántico y Cundinamarca, donde los porcentajes de participación alcanzaron cifras de entre el 35% y el 56%, mucho más altos que Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde la votación se ubicó en el rango entre el 5,9% y el 9,67%.

Se podría explicar esto, en parte, porque en municipios más pequeños, la densidad relacional y la cercanía entre jóvenes y actores políticos locales facilita la movilización que se traduce en votos, mientras que en las grandes urbes predomina la fragmentación, la desafección y la saturación informativa, junto con la atomización de procesos locales que termina impidiendo construir procesos de base mucho más sólidos.

4 departamentos, excluyendo el Distrito Capital, concentraron el 31,34% de los votos totales del país (458,612). Estos estuvieron, en su mayoría, en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca, donde las cifras de votación se ubicaron por encima de los 90 mil sufragios.

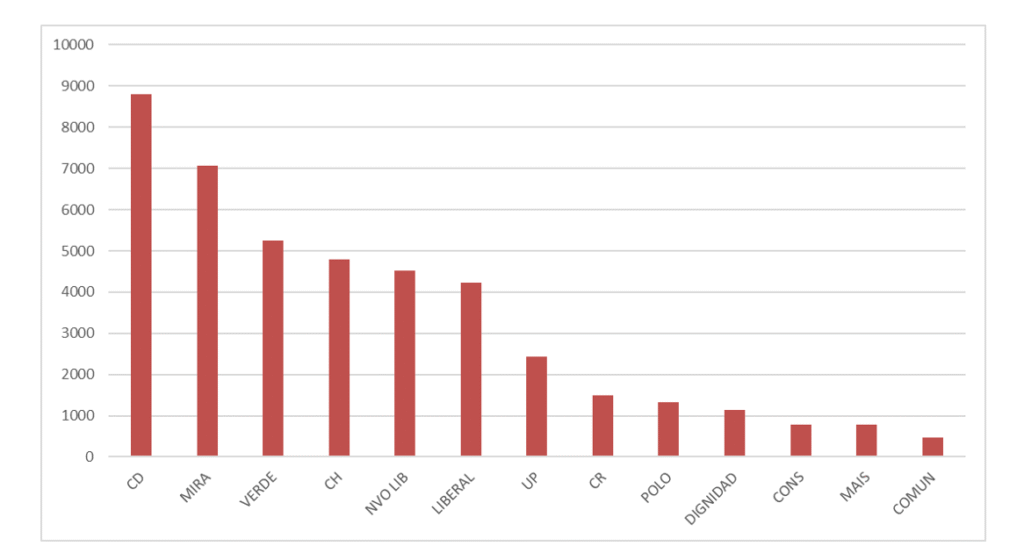

En Bogotá, las listas de los partidos terminaron imponiéndose, ocupando los primeros 10 lugares de intención de voto en la ciudad. A diferencia de 2021, donde las condiciones generadas por el Estallido Social se lograron traducir en votos hacia la Colombia Humana y otros partidos de izquierda, en este caso los dos partidos más votados se ubican en el espectro de la derecha, siendo la lista del Centro Democrático la más votada de la ciudad, con 8807 votos (9,09% del total válido), seguido del partido de confesión cristiana MIRA, con 7072 votos (7,30%).

A pesar de que la izquierda dividió sus votos entre la Colombia Humana, la Unión Patriótica y el Polo Democrático en la ciudad, entre las 3 suman 8541 votos, lo que las ubica en el 8,81% del total de votos válidos. Sin la posibilidad de unirse ante la inexistencia de un partido unido, y con la imposibilidad de formar coaliciones dentro de estas elecciones, la izquierda no podrá sacar provecho de su caudal electoral en la ciudad para armar bloques mucho más estables que hagan contrapeso al avance del Centro Democrático, quien ha sido el gran ganador de la jornada.

El partido del alcalde Carlos Fernando Galán quedó como quinta fuerza política, habiendo logrado solo el 4,56% de los votos totales en la ciudad. Los partidos tradicionales también tuvieron resultados discretos a nivel general, pero lograron ubicarse en posiciones ventajosas en algunas localidades.

Frente a los movimientos juveniles, las listas independientes lograron obtener el 27,51% de los votos, cifra similar a la de los procesos colectivos, que obtuvieron 27,81% de los votos.

Por su parte, en Medellín, los partidos políticos no pudieron capitalizar sus votos, que terminaron confluyendo en varias listas independientes y procesos colectivos. Tanto es así que los procesos progresistas terminaron confluyendo en una lista (Juventudes Populares) con las que arrastraron 2344 votos (6,57%). La lista de Creemos, ligada al movimiento político del alcalde Federico Gutiérrez, y la lista del Centro Democrático fueron las grandes ganadoras de la jornada, en la que sumaron el 10,56% y el 9,45% de los votos respectivamente (7140 votos entre ambas listas).

Las situaciones son diferentes en Cali y en Barranquilla, donde tanto las listas de los partidos del Pacto Histórico como las listas independientes y de procesos colectivos cercanas al progresismo no obtuvieron muy buenos resultados. En Cali, la sumatoria entre la lista de los Jóvenes Progresistas y la Colombia Humana es de 2421 votos, lo que pone a la izquierda como quinta fuerza política entre los jóvenes, por detrás del Partido Nuevo Liberalismo (quien se alzó como gran ganador), el Partido de la U, Cambio Radical y el partido Centro Democrático. No obstante, al ser listas separadas, la lista progresista obtuvo sólo el 3,40% de los votos, mientras que la Colombia Humana se quedó con el 2,47%.

En Barranquilla, los partidos tradicionales se impusieron frente a la mayoría de las listas independientes y los partidos del Pacto. Cambio Radical fue el gran ganador de la jornada, con 2088 votos (6,22%), junto con el Partido Liberal y el Partido Conservador (5,31% y 4,83% de los votos, respectivamente). El bloque progresista no sumó más de 879 votos (2,6%).

De este modo, la tendencia general muestra un voto juvenil crecientemente atomizado, donde las listas independientes logran un nivel de representación similar al de los partidos, lo que nos estaría sugiriendo una crisis de canalización partidista del voto joven. A nivel nacional, los partidos obtuvieron el 53,44% de los votos, frente al 28,15% de intención por listas independientes. Esto es importante porque, de todos modos, aunque los partidos contienen 780 mil votantes jóvenes, las listas independientes crecieron en su capacidad de movilización, siendo casi una tercera parte del voto joven a nivel nacional.

—Una tesis sobre la votación por los partidos y los movimientos juveniles

No obstante, hay que entender de manera distinta el proceso electoral para estos Consejos Municipales y Locales de Juventud, para hacer una lectura más adecuada de estos resultados. Inicialmente, hay que entender que las curules no se reparten de manera distributiva con un sistema de coeficientes para todos, sino que se dividen las curules en 3 sectores: uno para los partidos, uno para las listas independientes, y uno para los procesos colectivos y populares, junto con dos curules reservadas para afrocolombianidades y movimientos indígenas, por lo que existen incentivos para los partidos y movimientos políticos de presentarse en varias listas, en vez de unificarse en una sola.

Además, este diseño institucional refuerza la lógica de representación segmentada antes que agregada, lo que termina inhibiendo la construcción de proyectos políticos juveniles más amplios.

Este ejemplo lo podemos encontrar en varios procesos que están articulados a las juventudes de los partidos políticos. Por ejemplo, la lista de Jóvenes por la Derecha es cercana a la militancia juvenil del Centro Democrático, del mismo modo que Primero la Gente viene de procesos cercanos a Dignidad y Compromiso, o como la lista de Juventudes Progresistas de Cali o Jóvenes Populares en Medellín, que se presentaron por fuera del paraguas de los partidos del Pacto Histórico, pero que hacen parte de sus procesos colectivos.

Es por ello por lo que no se puede entender este proceso electoral de la misma forma como se entienden las elecciones a Congreso o las elecciones a corporaciones públicas colegiadas, porque en estas elecciones la tendencia es a que los partidos presenten listas diferentes para obtener el mayor número de curules posible que, por las cifras obtenidas en promedio, no suelen ser más de dos por cada uno de los 3 bloques.

De este modo se debe entender el batacazo de las listas de la izquierda que, en sumatoria, tienen muchísima fuerza todavía, pero que, al disgregarse en diferentes listas para cada bloque, impiden concentrarse y pierden la posibilidad de traducir estos votos en curules. La explicación de por qué los partidos del bloque del Pacto Histórico no tuvieron resultados tan satisfactorios se debe, en gran mayoría, a este punto, junto con las denuncias de la falta de procesos de formación política y la carencia de cuadros que prefieran lanzarse por las listas del partido y no por procesos colectivos autónomos.

De hecho, parte de las grandes preguntas que deja la jornada radican en esta tendencia. El Centro Democrático en Bogotá logró articular la mayoría de las votaciones de los jóvenes dentro de sus propias listas, por lo que la lista de Jóvenes por la Derecha terminó teniendo resultados muy pobres, mientras que las listas independientes cercanas al Pacto que se lanzaron en la mayoría de las localidades terminaron capitalizando el voto para tener una o dos curules, en detrimento de las listas de sus partidos que terminaron, en la mayoría de los casos, quedando por fuera del balotaje.

Por eso es posible afirmar que la izquierda en estas elecciones no pierde tanto por falta de apoyo, sino por no haber construido aún una arquitectura política juvenil que terminó combinando identidad partidista y autonomía organizativa, lo que llevó a la dispersión del voto. Por otra parte, partidos como el Centro Democrático, en cambio, lograron absorber las identidades juveniles dentro de marcos ideológicos coherentes, aunque minoritarios, y eso les dio ciertas ventajas en estructuras electorales fragmentadas.

Diferente de los partidos tradicionales y de estructura (como Nuevo Liberalismo, el Partido Liberal y el Partido Conservador), donde la lógica de absorción se da por la capacidad de movilizar a los jóvenes a través de esas estructuras, lo que reduce la complejidad de la fragmentación política inherente a este proceso electoral.

Por esto es por lo que se puede afirmar que lo que deja ver este proceso electoral juvenil es una tensión que atraviesa de fondo toda la representación política de las juventudes en el país, entre la distancia entre la autonomía organizativa y la capacidad real de representación. Mientras los partidos tradicionales siguen movilizando a sus votantes a través de redes ya establecidas (estructuras que se sostienen en la jerarquía, el aparato territorial y la disciplina interna), las fuerzas de izquierda y progresistas continúan dispersas en una diversidad de proyectos, plataformas y listas autónomas que, si bien muestran vitalidad y una participación activa en los territorios, no logran traducir esa energía social en resultados electorales dentro de las reglas del juego institucional.

Así, la paradoja es clara, en tanto existe una juventud que participa, que se organiza y que está presente en las calles, en los espacios comunitarios y en las redes sociales, pero que sigue encontrando en las urnas un límite estructural.